Experiment der Woche: Kalk und Essig

Auf der Rückseite mancher Reinigungsmittel gegen Kalkflecken kannst du Essig oder Essigsäure als Bestandteil lesen. Essig hat einen säuerlichen, manchmal stechenden oder scharfen Geruch. Daran lässt er sich gut erkennen. Haushaltsessig enthält ebenfalls eine Säure (= Essigsäure) und sprudelndes Mineralwasser auch (= Kohlensäure). Möglicherweise lässt sich Selter dann ja zum Putzen verwenden? Was genau passiert, wenn wir nun etwas aus Kalk in Selter oder Essig einlegen?

Es ist selbstverständlich, dass wir NUR leere Schneckenhäuser verwenden.

Versuch 1

Dafür wird benötigt: Haushaltsessig, 2x kleine Schälchen, Selter mit "Sprudel" und 2 leere Schneckenhäuser

Hinweis: Für die Versuche nur Haushaltsessig und keine Essigessenz benutzen. Diese enthält die fünffache Konzentration an Säure.

Durchführung: Zuerst werden die leeren Schneckenhäuser in jeder Schälchen gelegt. Anschließend wird zu einem Schneckenhaus Selter und zu dem anderen Essig gegossen. Das Schneckenhaus sollte nun in beiden Schälchen kurz unter die Flüssigkeitsoberfläche gedrückt werden. So kann die enthaltene Luft entweichen. Dass die enthaltene Luft entweicht, merkt man an der aufsteigenden Blase.

Was passiert jeweils mit den Schneckenhäusern? Die Beobachtungen zu Beginn, nach 5 Minuten und nach 30 Minuten sollen notiert werden. Dabei soll auf geringfügige Veränderungen geachtet werden.

Was passiert jeweils mit den Schneckenhäusern? Die Beobachtungen zu Beginn, nach 5 Minuten und nach 30 Minuten sollen notiert werden. Dabei soll auf geringfügige Veränderungen geachtet werden.

Nach 24 Stunden sollen die Vermutungen weiter ergänzt werden. Welche Unterschiede hat es bei Selter und Essig gegeben?

Versuch 2

Dafür wird benötigt: Haushaltsessig, 4x kleine Schälchen, Schneckenhaus, Muschel, Eierschale und Kreide

Hinweis: Für den Versuch können auch andere Naturstoffe verwendet werden, von denen vermutet wird, dass Kalk enthalten ist.

Durchführung: Zuerst wird in jedes Schälchen eine Untersuchungsprobe gelegt. Dann jeweils soviel Haushaltsessig hinzugeben, bis die Materalien vollständig bedeckt sind.

Was passiert jeweils mit den Proben? Die Beobachtungen zu Beginn, nach 1 Minute und nach 60 Minuten sollen notiert werden. Lassen sich Besonderheiten oder Unterschiede feststellen?

Was passiert jeweils mit den Proben? Die Beobachtungen zu Beginn, nach 1 Minute und nach 60 Minuten sollen notiert werden. Lassen sich Besonderheiten oder Unterschiede feststellen?

Die Proben sollen über Nacht in Essig liegen bleiben. Welche Änderungen treten bei den Änderungen ein?

Hier das passende Arbeitsblatt zu unserem Experiment der Woche " Kalk und Essig" zum KOSTENLOSEN Download.

Auswertung: Im Alltag begegnen uns viele Substanzen, die wir regelmäßig einsetzen – oft ohne ihre eigentliche Wirkung zu kennen. Den wenigsten Anwendern sind die zugrundeliegenden Prozesse und chemischen Reaktionen bewusst. Um eine gewisse Sensibilisierung der Lernenden herbeizuführen und gleichzeitig auch natürliche Vorgänge besser verstehbar zu gestalten, werden hier Nachweismöglichkeiten von „Kalk“ (= Calciumcarbonat) durch Essig aber auch dessen Auswirkungen thematisiert.

In Versuch 1 wird zunächst der Frage nachgegangen, inwiefern sich Säuren trotz gleicher Bezeichnung in ihrer Wirkung unterscheiden können: Essigsäure und Kohlensäure. Die Suggestivfrage zu Beginn: „Möglicherweise lässt sich Selter dann ja zum Putzen verwenden?“, dient zunächst als Einstieg, den Effekt von Essig(säure) auf Kalk zu erfahren. Schneckenhäuschen sind wie viele natürlich vorkommende Strukturen, die eine hohe Stabilität erfordern, mit Calciumcarbonat verstärkt. Zu Beginn eines (Gehäuse)Schneckenlebens ist das Häuschen noch ganz weich und erhärtet erst mit ein paar Tagen Lebensdauer. Schneckenhäuser wachsen quasi mit der Schnecke mit (sie baut das Gehäuse durch Kalkabsonderungen im Mantel um sich herum, dadurch entstehen die fast wie Jahresringe anmutenden Schichten am Gehäuse). Sobald die Schüler*innen sich gewahr werden, dass Schneckenhäuser aus Kalk bestehen, sollte die Vermutung naheliegen, wie Essig auf Kalk wirken könnte: ähnlich den Wasserfleckrändern müsste sich demnach das Häuschen auflösen. Ob und inwieweit das auch bei Selter zu erwarten ist, lässt Spielraum für eigene Thesen. Hier werden vor allem das naturwissenschaftliche Denken und Vorgehen geschult und ein zunächst möglicherweise nicht der Realität entsprechender (quasi „falscher“) Ansatz führt in der Folge in jedem Fall zu einer intensiveren Auseinandersetzung.

Es ist wichtig, bereits Zeitvorgaben bei dieser Reaktion vorzulegen und die Schüler*innen möglichst schon für kleine Veränderungen zu sensibilisieren.

So weisen die Schneckenhäuser folgende Erscheinungen auf:

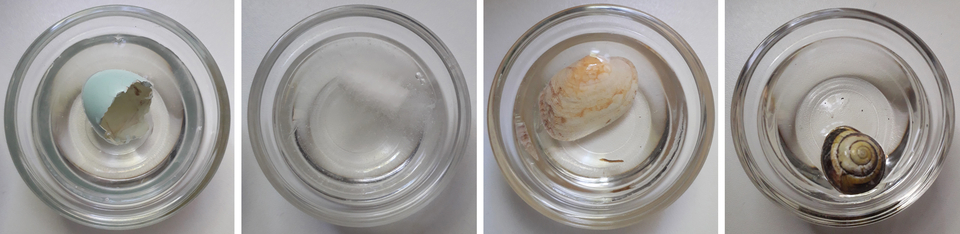

"Schneckenhaus in Selter" beim Start, nach 5 min und nach 30 min.

"Schneckenhaus in Essig" beim Start, nach 5 min und nach 30 min.

Die folgende Überlegung, wie dieses Resultat dabei helfen kann, Kalk in Naturmaterialien zu erkennen, zielt darauf ab, die gefundene Beobachtung als Nachweis für Kalk zu etablieren. Es ist eine Grundannahme, dass die bei dem Schneckenhaus in Essig vorgekommene Wirkung ebenfalls bei anderen kalkhaltigen Naturmaterialien auftreten müsste. Auf diese Weise ließe sich durch Einlegen der Proben in Essig bei einer Bläschenbildung und erkennbarer Veränderung der Struktur oder gar deren Zerfall das Vorkommen des Kalks in dem Naturmaterial vermuten respektive nachweisen.

Als Fundstücke eignen sich demnach sämtliche schon in der Beantwortung der Einstiegsfragen formulierten Naturgegenstände, wobei auf spezielle Aspekte wie Arten- und Naturschutz selbstverständlich Rücksicht zu nehmen ist. So dürfen in jedem Fall nur leere Schneckenhäuser (hier haben Ameisen die Schnecke verzehrt und das leere Gehäuse zurückgelassen), Eierschalenreste und Muschelschalenhälften verwendet werden. Es ist ebenso wenig gestattet, Material aus Tropfsteinhöhlen zu entwenden, wie Korallen abzubrechen oder bei Kreidefelsen Stücke herauszuschlagen. Sepiaschulps lassen sich beispielsweise völlig unbeschwert an Nord- und Ostseestränden finden (oder im Zoofachhandel für Vögel und Reptilien als Nahrungsergänzung erwerben).

Im Rahmen des 2. Versuchs dienen nun die bereits argumentierten, verschiedensten Naturmaterialien dazu, den Test als Nachweis für das Vorhandensein von Kalk zu nutzen. Die gefundene Wirkung wird als Maßgabe über einen Zeitraum zwischen unmittelbarer Reaktion und Einlegen der Testmaterialien über Nacht in Essig genutzt und interpretiert. Vielleicht nutzen die Schüler*innen auch weitere Gegenstände, um dort ein Vorkommen von Calciumcarbonat eigenständig zu ergründen.

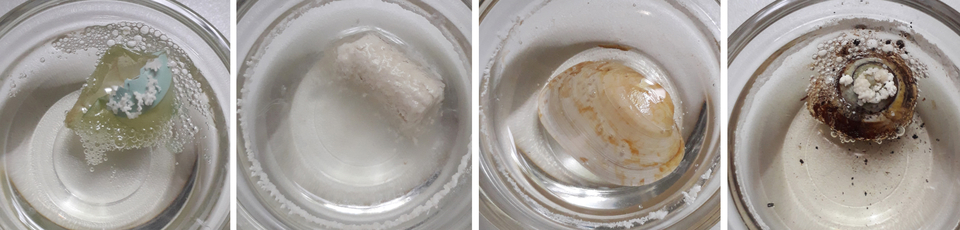

Für die Beobachtungsergebnisse können die nachfolgenden Bildreihen genutzt werden. Diese präsentieren die zunehmende Bläschenbildung zwischen der unmittelbaren Essigzugabe und dem Zeitraum 60 Minuten Ein-wirkdauer. Zumindest bei der Kreide und der Eierschale weisen die Materialien fast von Anbeginn an den Rändern schaumartige Blasen auf (also eine hohe Bildungsaktivität, Intensität bzw. Geschwindigkeit der Reaktion). Hier scheint der Kalk gut zugänglich und in entsprechend „reiner“ Form zu sein, um diese heftige Reaktion hervorzubringen. Die anderen Proben in Essig weisen ebenfalls die Bläschenbildung auf, wobei die Muschelschale und das Schneckenhaus etwas verzögert im Vergleich zu reagieren scheinen.

Material unmittelbar nach Essig-Zugabe

Material nach 60 min

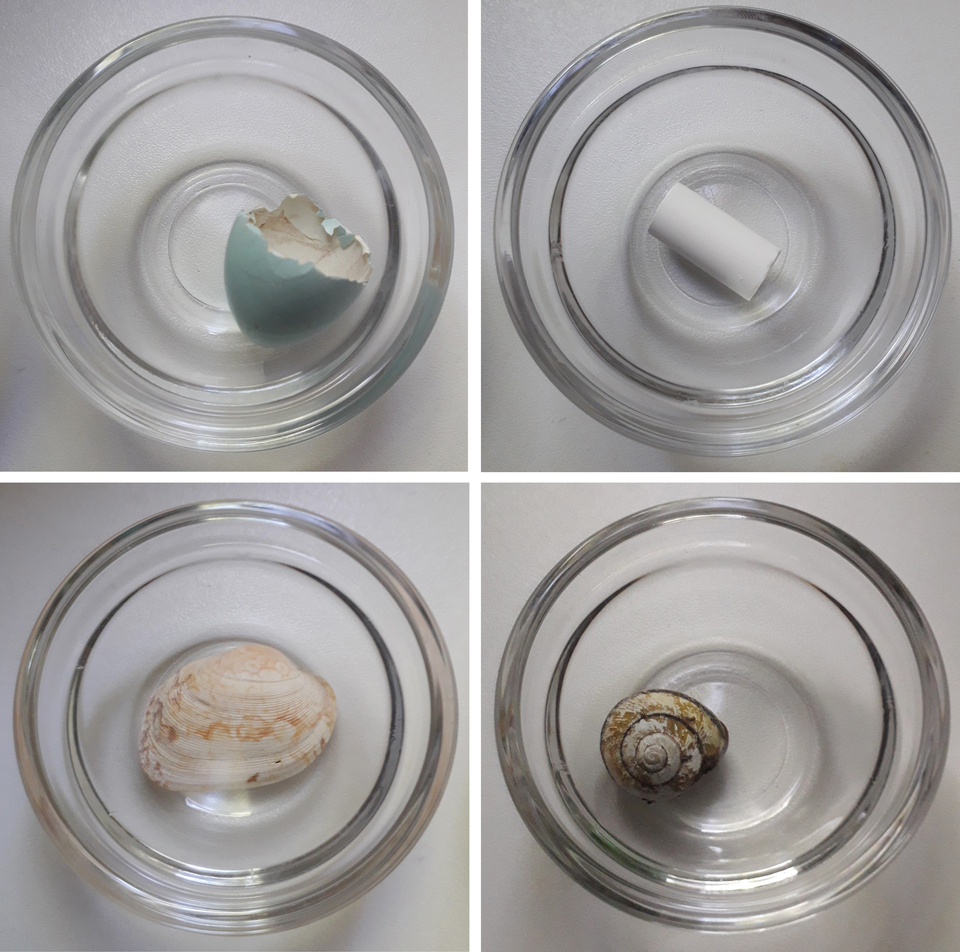

Die Vermutung ist naheliegend, dass zumindest in den beiden Probenschalen mit sehr heftiger Bläschenbildung das Material über Nacht einer fast vollständigen Auflösung unterliegt. Doch auch bei den anderen Naturmateria-lien ist eine deutliche Reduzierung der Stabilität, des Umfangs oder der Größe anzunehmen. Tatsächlich weist die Eierschale eine nahezu vollständige Zersetzung auf; es ist nur noch ein kleines Stück Schale erhalten, an dem die nun einzig übrige Amnionhaut festhängt. Die Kreide hat deutlichen Größenverlust erfahren und hat eine schmierige Konsistenz angenommen. Die Muschelschalenhälfte wirkt bis auf einen geringen Größenverlust einigermaßen unbeschadet, wohingegen das Schneckenhaus die bereits aus dem ersten Versuch bekannte Auflösung und den Stabilitätsverlust des Gehäuses erfahren hat.

Material über Nacht

Bei den hier zum Einsatz gebrachten Materialien lassen allesamt die Schlussfolgerung zu, dass aufgrund der Bläschenbildung und Veränderung der Struktur der Kalknachweis positiv war, kurzum: alle Proben enthalten Kalk. Die Grenzen des Nachweises können von den Schüler*innen beispielsweise in der Sensitivität gefunden werden: so weist die sehr dicke Muschelschale nur eine geringfügige Größenänderung auf und zeigt auch nur zarte Bläschenbildung, die ein geschultes Auge oder gutes Beobachten erfordert. Nichtsdestotrotz ist ja viel Kalk enthalten. Ein anderer Aspekt könnte die Zerstörung der Materialien im Zuge des Nachweises sein. Denn die Probe wird ja durch die Essigeinwirkung zersetzt und in ihrer Struktur teilweise (wie beim Ei) vollständig abgebaut.

Der komplette Lösungs- und Hinweisbogen kann bei uns unter info@cornelsen-experimenta.de angefordert werden.

Haben wir das Interesse an naturwissenschaftlichen Experimenten geweckt?

Hier eine kleine Auswahl unserer NaWi-Experimentier-Sets.